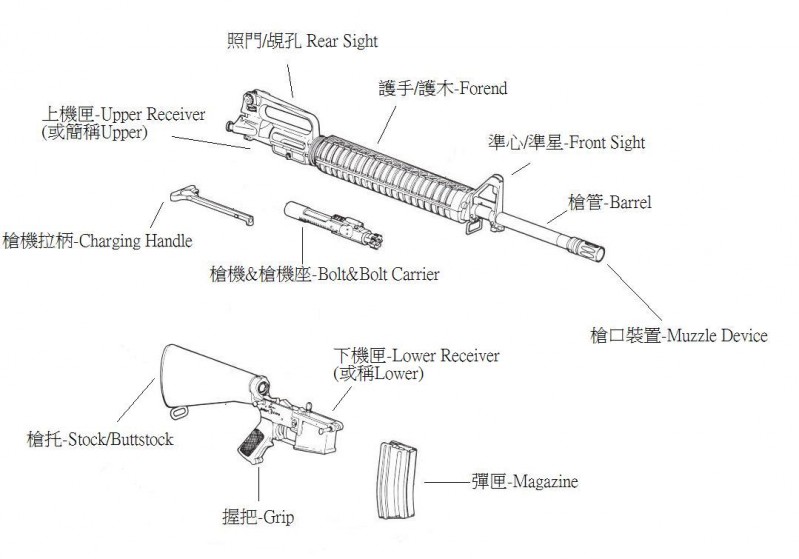

常看到有人對槍械的各個部位零件不是很了解,也因此對這些部件的用途或名稱產生很多的誤會,今天就在這邊介紹一下,現在最主要的步兵武器-自動步槍的各個部件名稱與功能。

每把槍在零件的結構組成與稱呼上多少會有點細微的不同,今天這裡就以較知名且部件劃分較為清楚的AR-15做例子:

一把步槍基本上可以分成以下幾個零件部位:

以下就用一些組槍網頁與圖片來解說這些部件的功能與細節:

以下就用一些組槍網頁與圖片來解說這些部件的功能與細節:

上機匣(Upper Receiver):

後面那段就是上機匣,為了易於分辨位置所以我留了槍管與護木來做對照。

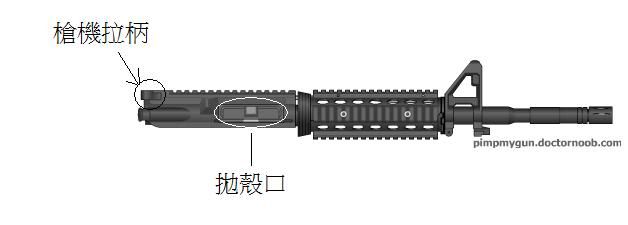

機匣是容納槍械各種關鍵零件的部位,類似槍械的身體,裡頭容納著槍機(Bolt)、槍機座(Bolt Carrier)、拋殼口(Extraction Port)與槍機拉柄(Charging Handle),掌管槍枝的擊發與槍機行進閉鎖,槍機後退時抓入新的子彈送入槍膛,槍機閉鎖後再由撞針點燃底火,完成擊發的動作。擊發後槍機再次後退,抽出彈殼,由拋殼口彈出(下段將詳細提及)。

就如大家所知的,要讓第一發子彈上膛,就要拉動槍機拉柄手動使槍機後退,擊發之後傳動系統便會接手,直到下一個彈匣或者卡彈才需要再自己操作槍機。

可以看到拋殼口的位置上有個蓋子,那是防塵蓋(Dust Cover),用來阻擋灰塵進入,槍機後退時就會打開。

可以看到拋殼口的位置上有個蓋子,那是防塵蓋(Dust Cover),用來阻擋灰塵進入,槍機後退時就會打開。

也因此,上機匣可說是步槍的靈魂所在,配合槍管前方的導氣管(Gas Tube)或連桿,連接到槍機座,形成各種不同的傳動系統,有些十分精準、有些則相當耐用。

導氣管(槍管上方的銀色管)、槍機&槍機座(槍管後方),這把是M4,用的是Direct Impingment直接氣體傳動系統,所以只需要導氣管來推動槍機。

導氣管(槍管上方的銀色管)、槍機&槍機座(槍管後方),這把是M4,用的是Direct Impingment直接氣體傳動系統,所以只需要導氣管來推動槍機。

下機匣(Lower Receiver):

下機匣,保留了槍托與彈匣給各位做位置對照,上面的上機匣與這裡的下機匣,前後各用一根插稍組合起來,就是一把步槍。

前面講了上機匣是槍身上半段,那麼下機匣理所當然就是槍身下半段了,雖然掌管擊發與槍機運行的上機匣非常重要,但這並不代表和擊發相對較無關的下機匣就可以被忽略。

事實上,下機匣掌管武器的彈藥供應、射擊模式與操作,藉由調整其中的扳機組(Trigger Group),就能決定武器要以半自動、點放或是全自動模式射擊,而扳機組也能鎖住扳機,做為步槍的保險。另外還有彈匣(Magazine)與彈匣插口(Magazine Well),與釋放彈匣的彈匣卡榫(Magazine Release)。

扳機前方上面那個按鈕就是彈匣卡榫,前面是彈匣插口(使用了加大開口以方便裝彈的配件)。

扳機前方上面那個按鈕就是彈匣卡榫,前面是彈匣插口(使用了加大開口以方便裝彈的配件)。

而以AR-15為首的美系槍械,還多了能在彈盡時固定槍機,上彈匣後輕輕一拍即可上膛的槍機卡榫(Bolt Catch)。

圖中手指碰觸的地方即為槍機卡榫,因其外形而被人暱稱為小球拍。

圖中手指碰觸的地方即為槍機卡榫,因其外形而被人暱稱為小球拍。

除此之外,扳機組的扣發壓力調整與握把形狀的不同,對重視精準度的精確射手/狙擊手而言非常重要,扳機壓力越輕就越好扣,射擊時也就比較不會被身體意外的挪動影響準度,握把則是關係到射手的握持舒適與方便。

但對AR-15而言,下機匣還有另一個重要的意義-容納槍機。AR-15的復進簧在槍機後面,為的是加長緩衝的距離,但也因此需要佔用槍托的空間才能容納後退的槍機與復進簧。

![]() 連接著復進簧的槍托,也因此沒有經過特殊改造的AR-15無法使用折疊槍托。

連接著復進簧的槍托,也因此沒有經過特殊改造的AR-15無法使用折疊槍托。

準心/準星(Front Sight)&照門/覘孔(Rear Sight):

有了擊發機構後,槍還需要瞄準器具才能打中目標,在沒有瞄準鏡的時候,就是使用所謂的機械瞄具/鐵準星(Iron Sight),這是每一把槍最基本的瞄準工具,一出廠就會有(除了部份新式狙擊槍)。

至於機械瞄具的使用,有個術語叫做三點一線,意思就是覘孔、準心、目標三者對成一線,從覘孔的孔中看見準心(這兩者要對正),對正的準心再對準目標(也就是整把槍要直直的對著目標),如此形成的瞄準線就能命中目標。

![]() 轉載自火器堂的示意圖片,當然這個是誇飾,現實槍械彈道不會這樣,會因許多因素而有所不同,不過三點一線的觀念透過這就很好懂了。

轉載自火器堂的示意圖片,當然這個是誇飾,現實槍械彈道不會這樣,會因許多因素而有所不同,不過三點一線的觀念透過這就很好懂了。

但不是對準就好這麼簡單,機械瞄具需要歸零(Zero,這是動詞喔),也就是藉由射擊一定距離的標靶(25m或100m)來逐步調整準心及覘孔的位置,調對了以後就能在「你所想定的距離」打中目標。

因為彈道不是直線,自然一組調好的機械瞄具不能符合所有射程的需要,不過有些步槍會設計幾個常用的距離,只要事先做好歸零,當你需要射擊該射程目標時,轉到那個刻度就能直接開打。G3步槍與SG550突擊步槍就有這設計。

![]() SG-550系列的覘孔,從100到400公尺都有對應的照門/覘孔供快速調節。

SG-550系列的覘孔,從100到400公尺都有對應的照門/覘孔供快速調節。

機械瞄具事實上有型式之分,最主要的差異便在於Rear Sight,中文裡依外型的不同分為覘孔(Aperture)與照門(Notch)。

![]() AR-15的覘孔+準心。

AR-15的覘孔+準心。![]() AK的照門+準心。

AK的照門+準心。

從剛剛的圖應該可以看出這兩種Rear Sight的差異,AR-15所用的覘孔能夠確實框住目標,進行較精準的射擊。而AK的開放式照門則是方便瞄準、能夠快速形成瞄準圖樣射擊目標(和它照門離眼睛遠也多少有關)。

一般而言,覘孔是現今多數步槍的設計主流,歐美步槍一直都是用覘孔。

覘孔所想定的射程會反映在它的孔洞大小上,近戰用的覘孔直徑會比較大,而打遠距離的覘孔直徑就會比較小,因為孔越小越能精確瞄準,但卻有讓瞄準速度變慢、視野太小的問題(小孔不方便快速對準,那一點小空隙能看見的東西也很少),直徑大的覘孔則反之。

![]() 從雜誌上拍下的AR-15覘孔,下面平放的那個就是較近距離用覘孔,豎起的那一個上頭的缺口則是下文將提及的照門,用於七碼的「近戰」,這是參與過黑鷹計劃行動的老兵設計的。

從雜誌上拍下的AR-15覘孔,下面平放的那個就是較近距離用覘孔,豎起的那一個上頭的缺口則是下文將提及的照門,用於七碼的「近戰」,這是參與過黑鷹計劃行動的老兵設計的。

至於照門則是只有AK使用,此外就是是手槍與老式衝鋒槍。

![]() 某把手槍的準心照門,注意這瞄準圖樣是錯誤的,準心頂端要和照門兩側等高才對。

某把手槍的準心照門,注意這瞄準圖樣是錯誤的,準心頂端要和照門兩側等高才對。

![]() PPsh-41的照門(靠近鏡頭的那個缺口),不過這不是真槍。

PPsh-41的照門(靠近鏡頭的那個缺口),不過這不是真槍。

不過值得一提的是,AK的照門並非像手槍或老式衝鋒槍那樣是完全的近戰武器,AK的照門是所謂的表尺式照門,下面有一支表尺,將表尺立起來,就可以加以調整,射擊上面標示的距離,就像老式的手動步槍一樣,不過這種設計在步兵交戰距離縮短的現代已經不是很實用了。

![]() RPK(AK系重管自動步槍)的表尺照門,數字就是該刻度所針對的距離。

RPK(AK系重管自動步槍)的表尺照門,數字就是該刻度所針對的距離。

槍管(Barrel):

槍管的重要性應該是最好理解的,也就是容納上膛子彈與加速子彈的地方。一般人大多只知道後者,卻不知道前者。槍械術語裡很常提到一個詞,槍膛(Chamber)有時也叫做後膛(Breech),可能有些人會以為這不是槍管的事而和上機匣有關,但上機匣的工作,就僅止於槍機勾彈與撞針擊發而以,槍機勾出待發的彈藥後,就會被推入槍管後部的槍膛來進行擊發。

![]() 槍管後端接上機匣的部位就是槍膛(Chamber),用來容納待發的子彈。

槍管後端接上機匣的部位就是槍膛(Chamber),用來容納待發的子彈。

槍管另一個功能就是加速子彈,藉由管內側的膛線(Rifling)和子彈咬合,被火藥氣體推動的子彈就會因此順著膛線旋轉,子彈離開槍口後也會繼續自行旋轉,能將動能保留更久,對空氣的穿透力也會提高。此外自旋也讓子彈的行進路線可以預測,這樣就能用機械式的設定,讓射手可以參考瞄準具的設定進行精準射擊。

![]() 從槍管看膛線。

從槍管看膛線。

護手/護木(Handguard/Forend):

![]() 下面是本體,上面是表示位置,護手會包住上機匣前面、準心後面這一段槍管。

下面是本體,上面是表示位置,護手會包住上機匣前面、準心後面這一段槍管。

護手顧名思義,就是包住槍管讓手能夠握持的部件,由於子彈擊發時會和槍管發生劇烈的摩擦,因此摩擦熱也產生的非常快,槍管溫度很快就會隨著射擊活動飆高,所以需要一個墊子隔熱才能讓手握持。

護木並不是只有外面那一層材料,裡面還會有另一層隔熱墊,用來進一步阻絕槍管散發的熱氣傳到射手手上。

![]() M4的護手,上面那一半露出來的銀色內裏就是隔熱墊,一開始只有一層,後期為了因應連續射擊的需要而改為兩層。

M4的護手,上面那一半露出來的銀色內裏就是隔熱墊,一開始只有一層,後期為了因應連續射擊的需要而改為兩層。

AR-15系步槍的護手可以分成兩半,需要安裝榴彈發射器或下掛散彈槍時可以拆掉下半部,直接將下掛裝備鎖在槍管上。(M203是個例外,M16A1版本是直接更換專用護木,M4則是不必改護木直接鎖槍管,最新版的則是直接裝在戰術滑軌上)

![]() 安裝M26下掛散彈槍的M4A1,可以很清楚看到下半段護木被拆掉了。

安裝M26下掛散彈槍的M4A1,可以很清楚看到下半段護木被拆掉了。

護手除了隔熱以外還有一個功用就是散熱,過熱的槍管對槍械來說非常危險,除了或多或少會影響準度與彈道外,最主要的問題便是過熱的槍管會使槍膛內的子彈熾發,也就是彈藥被過熱的槍膛給提前引爆了。所以護手內側的隔熱墊多少都有開孔,就是為了散熱。

![]() SR-25狙擊槍,它所使用的URX(3/14更正為RAS)護木就有開孔以助散熱。

SR-25狙擊槍,它所使用的URX(3/14更正為RAS)護木就有開孔以助散熱。

上圖的SR-25護木邊緣有一些鋸齒狀的東西,那叫做戰術滑軌(Rails),正式名稱叫M1913(Picatiny)皮卡汀尼導軌(Picatiny是一種軍事標準)。

戰術滑軌的用途是安裝配件,有對應安裝座的配件如瞄準鏡或前握把,只要使用螺絲固定就可以鎖在滑軌上使用。

![]() 這張圖的瞄準鏡與腳架都裝在滑軌上,側邊滑軌還裝了保護軌道本體的軌道護片(Rail Panel)。

這張圖的瞄準鏡與腳架都裝在滑軌上,側邊滑軌還裝了保護軌道本體的軌道護片(Rail Panel)。

![]() 戰術滑軌也可以用來安裝榴彈發射器,這裡的是(3/14修正為SCAR與EGLM,M320並無滑軌安裝功能)SCAR的EGLM(最新型號的M203也可以,但此計劃已被EGLM取代)。

戰術滑軌也可以用來安裝榴彈發射器,這裡的是(3/14修正為SCAR與EGLM,M320並無滑軌安裝功能)SCAR的EGLM(最新型號的M203也可以,但此計劃已被EGLM取代)。

槍口裝置(Muzzle Device):

裝上一堆有的沒的配件的M4,槍口裝的正是最廣為人知的一種槍口裝置-消音器(Silencer)。

槍口裝置的起源應該可以源自步槍在軍事上的應用,由於一般槍械(無槍口裝置)射擊時,槍口(Muzzle)會噴出較大的火燄,不只會暴露射手位置,也會影響瞄準,所以就有了槍口裝置的誕生。

步槍用的槍口裝置基本上有兩種:防火帽/制退器(Flash Hider/Muzzle Brake)與消音器(Sound Suppressor/Silencer)。

防火帽是最常被使用的槍口裝置,幾乎所有的軍用步槍都會安裝防火帽,防火帽顧名思義,就是藉由將槍口火燄分流的方式,來降低槍口燄的亮度與大小。

柯特突擊型,AR-15系列很多都採用這種鳥籠式防火帽。

而另一種類似的東西就是制退器,制退器設計的重點便是後座力的應對,藉由氣體排出方向的控制,產生與後座力方向相反的力道來互相抵消,M82就是很好的例子。

不過防火與制退這兩個功能常是合併在一起的,不少步槍都有混合設計,另外防火帽/制退器還有一個功能,就是降低槍聲,但這是指降低一點點,讓它不要那麼地吵,事實上還是很吵,降低音量的效果仍然遠不及消音器(使用消音器後就能不戴耳塞或抗噪耳機直接射擊)。

XM-177E1的大型防火帽有減音與消燄的雙重功能,但不到消音器的水準,有人稱之為調節器(Moderator)。

AKS-74U的防火帽具有消燄與制退的功能,喇叭型火帽後方的桶狀空間是為了讓燃燒不足的火藥(因為槍管短)更充份燃燒所設,但這裝置無減音效果,一說效果不佳,所以射擊時聲音極大。

至於AKM槍口的右上缺口可以讓氣體從那個方向洩出,對抗AK系步槍朝右上方的槍口上揚,這也是一種簡單的槍口裝置。

另外一種槍口裝置就是消音器,消音器內有許多氣室,透過氣室吸收、導引射擊時槍口噴發的高熱氣體來降低音量。也因為吸收高熱氣體的關係所以消音器很容易過熱,所以消音器需要散熱物,依其不同可以分為濕式與乾式。

濕式與乾式很像第四彈裡提過的機槍槍管,濕式就是用水、凝膠或油一類的物體來吸收熱量,因為直接使用液體吸熱的關係,消音效果會比較好,裝置本身也可以做小一點,但是比較不耐用("似乎是"液體會乾掉),而乾式就得做得比較大,但它也可以裝入液體來使用。

以安裝方式來說的話可以分成旋入式和快拆式,旋入式就像螺絲,理所當然較穩,但是拆裝不便,快拆式則是相反。

快拆式消音器,這是透過卡榫裝在防火帽凹槽上來固定的。

說到消音器常給人的一個迷思就是,消音器可以隨意的裝上拆下而不影響彈道,但這其實是錯誤的,吸收了子彈的音爆與推進氣體,又怎麼可能不對彈道造成影響?所以如果要使用消音器,就必需在出擊前先做好裝上消音器的歸零,特別是狙擊槍一類的武器。

裝上消音器的M110狙擊槍,消音器除了會影響彈道外,還會連帶影響推進氣體的運行,所以對於AR-15這種直接用氣體來推動槍機的槍械十分麻煩,槍機拉柄得重新設計,否則槍身內累積的熱氣會一下子從槍機拉柄的縫隙噴到臉上!

而消音器的第二個迷思就是裝了會不準,其實這並不一定,首先在槍口裝了消音器就代表加重槍管,可以降低槍管震動的幅度,而消音「管」本身也可以當做一種槍管加長。

此外還有件有趣的事,就是有些消音器的消燄效果可是比防火帽還要更好。

圖片來源皆屬於原作者,另外得感謝師父冥想先知的大力協助以及Pimp My Gun的圖源供應。

創作內容

創作內容 簡單易懂的軍事常識第六彈-槍械部件解說-步槍篇(3/14再修改內容)

簡單易懂的軍事常識第六彈-槍械部件解說-步槍篇(3/14再修改內容)